요즘 내가 읽고 있는 책이 뭐가 있나 하고 둘러보다 보니, 책보다는 잡지가 많다. 사실은 철지난 잡지들인데, 여러 가지 이유로 책장 한 구석에 차곡차곡 모아두고 있다. 모처럼 지하철 타고 본가에 갈 때 플랫폼에서 산 것, 해외 도서 전문 서점에서 눈물을 머금고 비싼 돈 주고 산 것, 해외에서 공수해온 것을 갈취해서 돌려주지 않은 한정판 잡지까지. 먼지 소복이 쌓인 잡지들을 멍하니 넘겨보다가 한 시간이고 두 시간이고 시간이 흐른 적, 한 번은 있을 거다. 해서, 개인적으로 재미있게 읽었던 잡지들 몇 컷을 한 번 준비해봤다.

<Brutus>

일본의 패션 잡지. 아니, 패션 잡지이긴 한데, 우리 식의 패션 잡지 개념으로 보는 건 매우 곤란하다. (참고로 이 잡지의 편집장은 일본에서 제일 옷 잘 입는 미중년 신사. 주거문화 잡지인 Casa Brutus 등 다양한 잡지의 총괄책임을 맡고 있는 일본 잡지계의 거물이다.) 광고 천지인 우리나라 패션 잡지와는 가는 길을 달리한다. 물론 광고도 있다. 그러나 이 잡지의 구독자 수가 워낙 많기 때문에 광고에 의존하지 않고도 흥미로운 콘텐츠가 가득하다.

가령 이런 거다. 명품 브랜드 Gucci를 우리나라 패션잡지라면 모델에게 신상품을 잔뜩 입힌 다음 그 중에 신상품 구치 구두의 가격을 보여줄 것이다. 아니, 150만 원이 무슨 150원인 듯 다뤄지고 있어서 미용실에서 그런 잡지 볼 때마다 성질이 날 지경이다. 그런데 브루투스의 경우, 한 브랜드의 가방을 100년 전 모델부터 지금 모델까지 샅샅이 찾아내 죄다 보여준다. 보고 있자면 그 구두의 신상품을 구입하고 싶은 생각 따위 들지 않는다.

-출처 <BRUTUS 2011-2012 A/W>

가방만인가? 아니다. 우리가 사소하게 거치는 거의 모든 사물들의 과거와 현재를 다룬다. 이 잡지에서 주목할 것은 잡지에서 다루는 사물들의 다양성보다 이 잡지의 언어이다. 모든 사물의 역사성을 되살려 내는 것, 그 사물이 어떤 배경에서 우리 삶에 들어오게 되었는지를 알게 만드는 것이다. 때론 낡고 볼품없어진 신발 한 짝이라도, 그 더께 앉은 신발 한 짝의 주름살마저 취재해낸다. 광고인지 지면인지 알 수 없는 잡지들 사이에서 <브루투스>가 빛나는 이유는 바로, 그들이 이야기 하는 과거가 바로 가까운 미래가 될 것이라는 것에 있다. 마치 역사책의 역할을, 잡지계 안에서는 <브루투스>가 하고 있는 것이 아닐까.

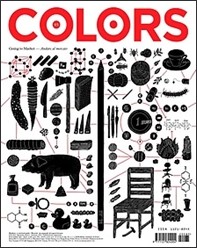

<Colors>

또 다른 세계적 잡지 <컬러스>는 이탈리아 의류 브랜드인 베네통에서 만든 잡지다. 세계적인 기업이다 보니, 잡지 한 권 만드는 데 드는 자본력이 상상을 초월한다. 한국에도 계속 수입되고 있어 어느 서점에서든 찾아볼 수 있다.

이 잡지는 모르는 사람이 봐도 재밌고, 아는 사람이 보면 더 재밌다. 매 월 다른 한 가지의 주제를 얼마나 다양한 시각으로 읽어낼 수 있는지를 증명한다고나 할까. 가령 과월호의 주제였던 “똥”은 우리 화장실의 건축적 구조에서부터, 용변 후 세정에 (ㅋㅋ) 펠트를 사용하는 인구의 비율, 똥이 어떻게 연료로 쓰이는지 등등을 똥에 대한 모든 이야기를 다루었다. 이번에 소개하는 호는 좀 더 재밌다. 주제는 “마켓”. 세계 곳곳의 시장이 어떻게 순환되는지를 단순한 사진들의 나열과 몇 줄의 카피로 설명한다. 미국의 첩보 위성 기술이 지금은 대형 마트 감시 카메라로 쓰인다는 둥, 미국에서 나온 컴퓨터 폐기물이 제 3국에서 어떻게 새 상품으로 둔갑되는지, 제 3국에서 만들어진 값싼 상품들이 월마트에서 어떻게 또 비싸게 팔리고 있는지.. 이 잡지에는 그다지 많은 활자가 들어가지 않는다. 그래도 한 권을 읽고 나면 사진의 내러티브와 적확한 카피가 주는 시사점에 따라 시장의 원리를 다양한 시각에서 반추하게 된다. 단언하자면, 그 어떤 인문학 책보다 훨씬 더 인문적이다. 잡지의 표어는 “(당신이 누구든지) 당신의 문화만큼이나 우리의 문화도 중요하다(우리가 누구든지).” 표어만으로도 충분히 이 잡지의 정체성이 설명이 된다.

-출처 <COLORS 85 -Going to Market>

“이 잡지는 이미 그 첫 호부터 도발적인 이슈와 과감한 디자인으로 화제가 된 잡지다. 1980년대 미국 디자인계의 ‘나쁜 아이’ 티보 칼맨은 에이즈, 성, 폭력, 기근 등을 주제로 지구촌의 10~20대 청소년들을 타겟으로 잡지를 만들어냈다. (중략) 티보 칼맨이 만든 마지막 <컬러스> 13호는 특히나 사진으로만 구성된 시각적 내러티브라고. 병치, 반복, 줌인과 줌업, 크로핑 등 다양한 사진 디자인 기술을 녹여낸 이 한편의 인류학적 사진 보고서는 전쟁, 식탐, 성, 폭력 등 인류의 안과 주변을 둘러싸고 있는 장면들을 구석구석 비춘다. 그리고 마지막 페이지는 인간의 세포 사진으로 끝난다. 지구촌의 거시적이고 미시적인 극단 사이를 오가는 격정적인 인간 드라마는 하나의 작은 세포 이미지로 마무리된다는 칼맨과 <컬러스>의 메시지 앞에서 독자는 잠시 숙연해진다. 우리 모두는 세포 덩어리로 이루어진 ‘다르면서도 같고, 같으면서도 다른’ 인물들이라는 사실 앞에서 말이다.” -네이버 인용

<Cracker your wardrobe>

비교하긴 그렇지만 컬러스 같은 컨셉을 존종 시도하는 국내 잡지가 있다. 이 또한 패션잡지지만 패션잡지라고 하기엔 좀 그런 잡지다. 이 잡지에도 또한 신상품이 전혀 나오지 않기 때문. 대부분 길거리에서 만나거나 혹은 알음알음 만나게 된 “꾸러기들(안정적인 삶보다 제멋대로 살고 싶어 하는 사람들을 부르는 말)”의 이야기를 싣고 있다. 그들이 입은 옷은 그 어디에서도 찾아볼 수 없는 빈티지 의류가 대부분이다. 이 잡지에서 다루고 있는 사람들의 옷차림을 보면 잘 입었다기보다는 참~ 제멋대로 입었다. 이 사람들이 왜 이렇게 입고 다니는지에 대한 짧은 이야기들이 잡지 곳곳에 가득하다.

그리고 한 가지 더, 매 호마다 재미있는 기획 기사를 포함시키는데, 이번에 소개할 주제는 바로 “세탁”. 세제의 종류에서부터 사람들의 지저분한 빨래 바구니, 세탁하는 공간, 자주 사용하는 세탁소들을 이미지로 보여준다. 도대체 왜 이 사람들의 더러운 빨래가 왜 중요한 거냐고? 그렇게 물어보면 할 말이 없다. 다만, 이곳에 모인 다양한 개성의 사람들이 살아가는 삶의 단면을 빨래라는 주제를 통해, 그리고 그것을 구구절절한 설명 없이 한 컷의 사진과 간결한 카피로 보여주고 있다는 것이 흥미로울 뿐이다. 책을 읽다보면 디테일에 지친다. 구구절절한 설명 없이는 길을 잃기 십상이다. 그럴 때 잡지를 꺼내들면 좋다. 좋은 잡지는 허접한 책보다 더 나을 때가 있다.

-출처 <CRAKER YOUR WARDROBE N).52>

<Brut>

이건 조금 아쉬운 잡지. 보통 기업체들은 홍보와 이미지 쇄신을 위해 잡지를 만들었다가 경영이 어려워지면 홍보팀과 사보팀을 제일 먼저 구조 조정한다. 이번 경우도 그러한지는 정확히 알 수 없지만, 여하튼 폐간된 잡지 Brut. 상상마당에 가면 한 권씩 공짜로 가져갈 수 있었는데 이제는 구할 수 없다. 그 안의 콘텐츠가 그렇게 풍부하다고는 할 수 없지만, 문화 소식지의 역할을 톡톡히 했었다. 잡지야말로 콘텐츠를 생산해 낼 자본이 없으면, 그리고 고정 독자가 없으면 좀처럼 지속될 수가 없는 게 현실.

<Domino>

나는 이 잡지. 본격 꾸러기 잡지라고 칭하고 싶다. 3개월에 한 편 씩 출간되는 이 잡지는, 지금까지 겨우 3호가 출간된 신생 잡지인데, 알라딘에서는 인디 잡지 중 판매 1위를 달리고 있다. 솔직히 편집 면에서는 앞서 소개한 잡지들처럼 전문적이라고 말할 수는 없지만, 이 잡지에 이야기를 풀어내는 구성원들이 우리 주변에서 쉽게 볼 수 있는 “오타쿠”스러운 사람들이라는 점이 재밌다. 가령 올림픽에 대한 특집 기사를 다룬다면 올림픽에 사용되었던 각종 시각 자료들에 대한 평론에서부터, 이에 얽힌 역사적 사건들의 간단한 내역, 올림픽과 패션, 음악 등등.. 한 가지 주제로 이렇게나 수다를 잘 떨 수 있다니 놀라울 지경이다. 이 잡지는 활자가 많다. 디자인도 장난스러워서 마음이 심란할 때는 잘 펴게 되지 않는다. 그래도 도미노를 만드는 사람들이 더 오랫동안 ‘장난질’할 수 있기를 늘 응원한다.

잡지와 책이 가는 길은 어찌 되었든 다를 거다. 독자도 다르고 읽는 방식도 다르니까. 그렇지만 잡지든 책이든 제 갈 길을 명확하게 알고 가는 편이 훨씬 더 재밌게 읽힌다는 점에선 같지 않나. 단행본의 언어와는 다르지만 결국 잘 만든 책과 잡지가 가는 길은 같다는 생각이 든다. 자기 정체성이 명확한 잡지들을 보면서 오늘도 정신줄을 부여잡는다. 다음 주엔 짧은 휴가를 다녀와서 좀 더 정신을 차려볼 생각이다. 다행히 이번 달에는 마감이 없다.

-아이참

'H_만나고 싶은 사람들 > All about 책' 카테고리의 다른 글

| 마흔 여섯, 장래 희망은 축구 감독? (2) | 2013.05.20 |

|---|---|

| 5월은 휴머니스트의 달 (1) | 2013.05.15 |

| [구군] 어버이날 특선도서(?) (4) | 2013.05.08 |

| 12화. 3인 3색 직장 오디세이-정 과장, 미스 김, 장그래 사원 (3) | 2013.05.06 |

| 오늘 점심은 뭐 먹지?! (2) | 2013.04.30 |